La respiración bucal es aquella que se realiza por la boca con o sin intervención de la respiración nasal. En si misma no es ni perjudicial ni beneficiosa, sino que depende del contexto en que se utilice. Si estás corriendo una maratón, vas por el kilómetro 32 y no puedes más del esfuerzo, lo normal es que añadas la respiración bucal a tu patrón respiratorio para aumentar el volumen de aire inspirado y cubrir las necesidades de oxígeno de tu cuerpo.

Ahora bien, ¿y cuándo estás durmiendo plácidamente en cama? No es una situación de alta demanda energética ni requiere unos volúmenes elevados de oxígeno. Entonces, ¿es fisiológica esta actitud? Claramente no. La respiración normal apenas es audible durante el sueño y proporciona una calidad reparadora del mismo. Los niños que duermen con la boca abierta presentan un patrón respiratorio disfuncional que se relaciona con mal descanso, irritabilidad, u ojeras. Y sin embargo, nos encontramos con que un 24,7% de los niños entre 3-14 años presenta respiración bucal. ¿No os parece una barbaridad?

Pero no son sólo síntomas relacionados con la falta de descanso nocturno el resultado de este tipo de respiración en niños, ahondemos un poco más en las causas y consecuencias.

La nariz funciona como una primera barrera estratega para la entrada de aire a las vías respiratorias: regula el flujo, humidifica, calienta y limpia el aire. Además, el flujo de aire que circula por la vía aérea crea presiones positivas sobre los huesos de la cara permitiendo que se expandan y abran espacio en los senos paranasales. Los niños que no han podido expandir bien su cara por diversas razones tienen muchos problemas de obstrucción de vías altas que derivan en todas las -itis: otitis, rinitis o conjuntivitis. Simplemente haz la prueba de ofrecerle a tu hijo oler varias cosas diferentes a lo largo del día y verás como en unas tres semanas comienza a respirar y descansar mejor.

Vale, ya sabemos que la obstrucción de las vías altas produce respiración bucal, pero ¿qué causa la obstrucción de las vías altas? ¿qué hace que un niño no tenga problema para respirar por la nariz y a otro le resulte tan difícil?

Los factores etiológicos (las causas) son múltiples. Abarcan un amplio abanico desde alteraciones estructurales congénitas graves (fisura palatina, leporina, frenillos cortos o en síndromes como la acondroplasia), alteraciones estructurales leves (tensión en cuello, cara o cráneo), a aspectos más funcionales (conformación de la boca diferente por lactancia con biberón, infecciones recidivantes con mucosidad persistente). El cualquier caso un fisioterapeuta experto en osteopatía o Terapia Manual Pediátrica Integrativa (TMPI) puede ayudaros a identificar la causa y plantear una intervención.

Si hablamos de la primera etapa, durante la lactancia un bebé tiene que combinar dos patrones muy bien o alguno sufrirá las consecuencias. Respirar-comer. Mientras lacta, debe seguir respirando, ergo un bebé que para respirar necesita hacerlo por la boca se le presenta un grave problema a la hora de comer. O come o respira. Habitualmente estos son los bebés que se fatigan al mamar y se duermen, no enganchan bien el pezón o que tienen más gases porque introducen más aire por la boca.

Pero, además, si no filtran el aire por la nariz, estarán mucho más expuestos y tendrán mucha más predisposición a padecer infecciones respiratorias y a hipersecretar moco congestionando de nuevo la nariz y facilitando las -itis. Vamos, una rueda de hamster. Por supuesto, ni que decir tiene que si vivimos llenos de moco ni escuchamos bien ni hablamos bien, porque la entrada sensorial a través de los oídos está perturbada de forma que llegarán sonidos diferentes, que se interpretarán diferentes y se producirán diferentes. ¿Supongo que te suena la sensación de tener los oídos taponados? Muchos de los niños con respiración bucal también tienen problemas en la adquisición, comprensión y/o en la articulación del lenguaje.

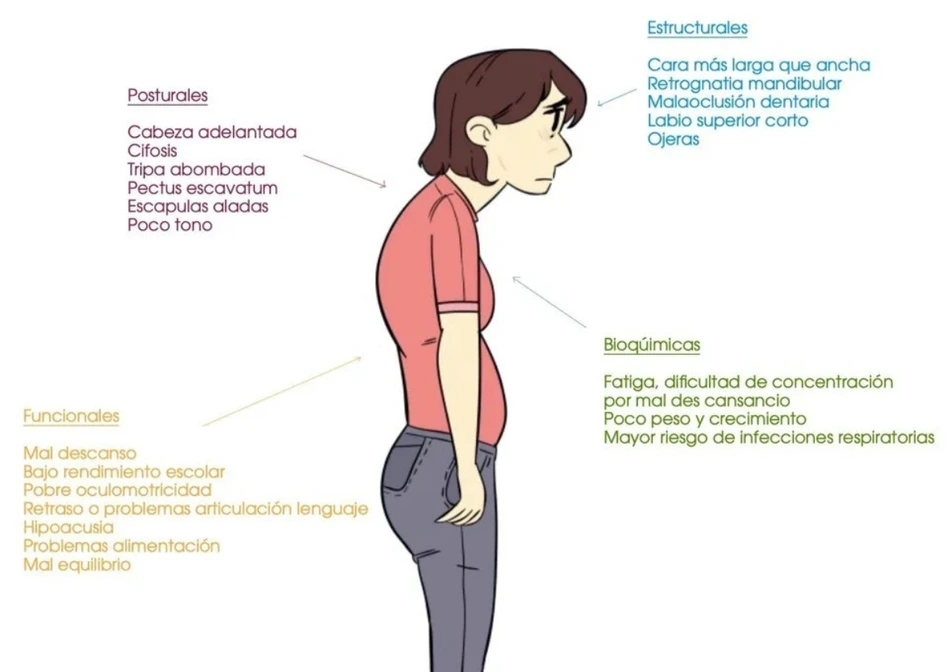

Evidentemente, cuánto mayor sea el niño más tiempo habrá tenido para desarrollar compensaciones y consecuencias derivadas de una mala respiración. Podemos observar cuatro bloques de consecuencias según la tipología (estructurales, posturales, bioquímicas y funcionales) que se relacionan unas con otras dando lugar a la disfunción.

Por ejemplo, una retrognatia (mandíbula posterior), junto la cabeza adelantada, bajo tono orofacial, dificultad para respirar por nariz y percibir olores (hiposmia) desembocan a una dificultad para la alimentación, tiempos más largos de comida, menos cantidad y texturas determinadas y como resultado alteraciones relacionadas con el peso, crecimiento y absorción de nutrientes. U otro ejemplo, una respiración nasal no permite que la cara crezca a lo ancho, es decir, son caras más largas y estrechas que junto con la propensión a sobreinfecciones respiratorias de vías altas facilitan la formación de otitis de repetición que resultan en una disminución de la audición y por tanto de la capacidad de un niño de percibir y comprender el lenguaje.

Un fisioterapeuta experto en pediatría y osteopatía o en Terapia Manual Pediátrica Integrativa (TMPI) puede ayudarte a identificar los signos que facilitan la disfunción y diseñar un programa de intervención para que tu hijo/a pueda volver a dormir, comer, escuchar y respirar mejor.

Si tienes alguna duda, no dudes en escribirnos.